文 | 蒋 丰

近来,在翻阅日本文化书籍时,不知怎地,我想起大约10年前因造假事件由科研顶峰跌落至低谷的女科学家小保方晴子。被视为与诺贝尔奖“近在咫尺的女天才”竟捏造了科研成果,而她的合作者笹井芳树突然以自杀方式远离了舆论的纷扰。一片哗然之中,也令日本社会对一直引以为傲的诚实文化打上了问号。

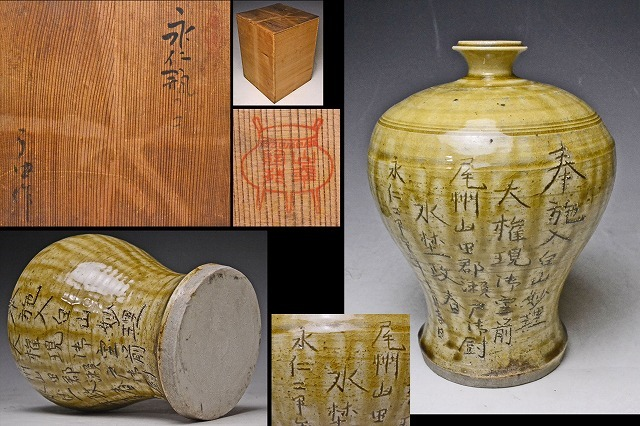

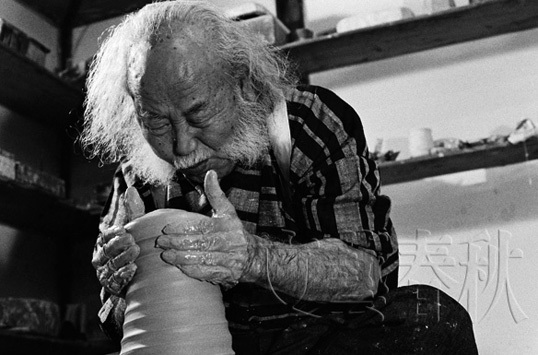

一直以“真”为恪守之道的日本社会,“假”也并非其文化和历史字典里的“生僻字”。1959年,一个刻有“永仁二年”年号的壶被认定为镰仓时代的古濑户作品,并指定为日本国重要文化财产。壶形状精美,有些像中国明初的梅瓶,呈黄褐色。最早发表它的“发现”的文字报道称,它在爱知县志段味村出土,引得当时的《考古学杂志》也做了兴奋的介绍。更令人深信不疑的是,它的“发现者”、陶艺家加藤唐九郎还在自己编撰的《陶器词典》上刊载了壶的相片。

有“千里马”,就有“伯乐”。作为日本陶瓷研究第一人的小山富士夫当时正担任日本文部省技官、文化财富专门审查会委员。在他的极力推荐下,日本文部省以“永仁壶”是日本镰仓时代时期古濑户作品为由,将其定为日本国家重要文化财产。他没料到,这将成为日本文化史上的一道难以修复的裂痕,也把自己定在了“耻辱柱”上。文物爱好者和文化拥护者们也不会料到,当精美的陶器出现在面前时,大家往往在脑海中刻画泥土在窑火中蜷缩成永恒的刹那,釉色流淌成数百年前的月光,恐怕没人去想这尊被奉为国宝的陶壶,会在十几年后一下子碎成一面映照时代病症的镜子,仿佛每一片残骸都折射着文明肌理深处的暗疮。读罢松井觉进的《永仁之壶:伪作的始末》(讲谈社,1995年2月),令人倍感纠葛的,不知是文化鉴定权威们在这件赝品前的集体“失明”,还是传统工艺和军国主义机械的碰撞噪音。

加藤唐九郎出国周游之际,加藤唐九郎的儿子加藤岭男爆料称所谓“永仁壶”出自自己之手。回国后的藤唐九郎面对已沸沸扬扬的舆论,坦白“永仁壶”是他自己所做。不管这个谜的真相在哪,经论证被实锤的,是永仁壶不过是个赝品。这样,环绕在“永仁壶”头上的“日本国重要文化财产”光环被“除名”,小山富士夫也引咎辞职。甚至有学者愤恨地称,上世纪30年代赝品被制造之时,那些原本懂得鉴赏的所谓“专家”的放大镜里看到的不是陶土的气孔,而是帝国版图上急需的文化图腾。

显然,其意所指,是赝品应运而生的特殊历史背景和社会生态。在我看来,倘若这种分析是真,也不足为奇。这样的荒诞剧在彼时的日本也显得十分合理。毕竟,当整个社会都在虚构“万世一系”的幻象时,艺术的真伪早已沦为次要的修辞。这让人想起敦煌藏经洞里,王道士用拙劣笔触修补的佛像。如果这算是余秋雨笔下的一次《文化苦旅》的话,那当文明陷入身份焦虑时,连赝品可能都会成为救赎的圣物。在一些端正的历史学者的眼中,加藤唐九郎抑或是他儿子的造假刀法,与藤村新一在考古层撒下的石器赝品,本质上都是现代日本在历史长河中投下的扭曲倒影。

司马辽太郎在《坂上之云》(文艺春秋,2010年7月)中写道,历史最残忍的真相,往往藏在最完美的虚构里。而文化真正的生命力,或许就蕴含在我们直面假象时的勇气与清醒中。不过,换一个角度,我也和不少日本读者对三杉隆敏的《真赝物语》(岩波书店,1996年6月)有着另一种共鸣。那就是,人既然为人,对美的追求、憧憬和那些反复的愚蠢之行,都不过是只能接受的某种人性罢了。只有这样,人才成为人。

(作者系香港新闻社日本分社总编辑)

香港新闻社

有视界·有世界